|

21、 三陽洞遺跡復元建物群 それらの内には韓半島南部地方に特徴的な松菊里型住居が含まれている。住居跡は直径6m程度の大型建物跡1基に、12~15基程度の小型住居跡が配属し、単位住居群を形成している様にみえる 松菊里型住居は弥生時代形成期の北部九州に於いても知られている |

|

22、 郭支貝塚遺跡 北済州郡涯月邑郭支里 海抜20~30mの緩慢な平坦面で、1967年に発見された4万㎡に及ぶ、主体が西暦2世紀頃(原三国時代)の代表的な貝塚遺跡 この時期は先述の龍潭洞に出現した墳墓遺跡に副葬された鉄器類から、韓半島からの流入に主体的に関与した首長層の台頭が考えられ、国(耽羅)としての体裁が整えられつつあった頃と思われる |

|

23、 郭支貝塚遺跡発掘時光景-済州の歴史と文化より- 青銅器時代の孔列文土器から高麗・朝鮮に至る時期の遺物が層位的に検出された |

|

24、 郭支里遺跡出土の土器-済州の歴史と文化より- その中で主体を占めるのは三陽洞式土器の次の段階の土器で郭支里式土器と呼ばれ、韓半島に見られない特徴を持つ。済州島全域にこの在地性・斉一性の高い土器文化が広まる。 大・中・小の甕形土器、単口縁の鉢形土器、把手の付いたコップ形土器などから構成される 甕は胴部上半から大きく外反する口縁をもち、口縁の径 最も大きくなる 器壁が厚いのが大きな特徴である |

|

25、 郭支貝塚遺跡- 現状 現在は埋め戻されて畑になっているが、いたる所に 貝殻片・土器片が散乱していた 説明板の横には郭支海水浴場-500mの大看板 |

|

26、 高内里遺跡発掘時光景-済州の歴史と文化より- 北済州郡涯月邑高内里の海岸から500~700m程度 離れた平坦部台地に位置し、野外炉跡や、焼土壙、 粘土採掘土壙などが検出されて、土器製作に関わる 8~9世紀代の遺跡とされている |

|

27、 高内里遺跡出土の土器-済州の歴史と文化より- 耽羅の郭支里式土器以降の次なる指標土器は高内里式土器と言われているが、2世紀の郭支里式との時期差が大きくストレ-トに継がっているかどうかは定かでない 器壁も薄くなり、典型的な土器は壷型土器で 広い平底からあまり張らない胴部が立上がり、 口縁部はすぼまりながら端部近くでわずかに外反する 器種は少なくこの形態の壷がサイズを違えて数種類あり、その他には、単口縁の鉢や円筒形の小形土器がある |

|

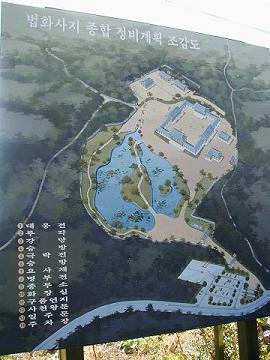

28、 法華寺跡-総合整備計画鳥瞰図の看板 西帰浦市河源洞にある10世紀創建の済州島最古の 寺院とされている。仏教の伝来は遅い |

|

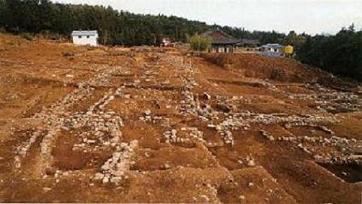

29、 法華寺跡遺跡発掘時光景-済州の歴史と文化より- 極楽殿・崇房・要事棟?(前写真の中央左上)部分 の発掘調査の結果元宗10年(1269)~忠烈王5年 (1279)の銘文瓦が出土している |

|

30、 法華寺跡 極楽殿・崇房・要事棟?跡の新しい基壇 |