|

41、 観徳亭 済州市三徒2洞 朝鮮時代の済州道の代表的な亭で、1448年 (世宗30)に按撫使・辛淑晴が兵士の訓練場として 使うため創建したもの 観徳の名称は、 “矢を射ることは高く立派な徳を 積むことである“と言う禮記の内容に由来している |

|

42、 済州民俗村 南済州郡表善面表善里 水原の韓国民俗村と同じ様に約100年前の状態 を基準に人工的に作られた村。人は住んでいない 5万坪の広大な敷地があり、全体は大きく山村・ 中山間村・漁村・巫俗信仰村・官衙(済州営門) に分けられている。 |

|

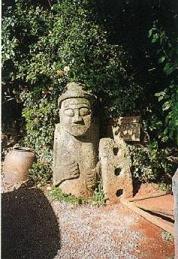

43、 トルファルバン 城や民家の入り口(門)に置いてある“守護神的”・ “呪術宗教的”・“警戒禁標的”な玄武岩で作られて いる石像。家の入り口を守っている その横の三つの穴を持つ定柱石は、3本の横木を使って家人の情報を伝える。 横木が一本渡されていると “近所にいます”、 二本の時は“畑など少し遠い所にいます”、 三本渡されていると“不在”を意味していると言う |

|

44、 一般的民家 済州島は台風が多い為、台風に強い沖縄の民家に似た造りをしている。 外壁は玄武岩を積み上げて造り屋根は茅葺きで、 勾配が緩やかで平たい。 丸みをもっていて縄で縛り付けられている。 塀も玄武岩を積んだものだが隙間だらけに作られている |

|

45、 流配所 済州島は流刑の地で、中央での政争に敗れた人々が 大勢流されてきた。「流配所」では不運な文人・官僚が心静かに学問に打ち込んでいる姿が印象的だった |

|

46、 村の鍛冶屋 家の前には作った包丁類が並べられていた |

|

47、 城邑民俗村の入り口(南門) 南済州郡表善面城邑里 済州民俗村から約9㎞離れているもう一つの民俗村 城邑里はかっての旌義県城にあたる 朝鮮王朝の世宗5年(1423)に県城が置かれ、郡県制が廃止される1914年までの約500年間、県城であり続けた 三体のトルファルバンに守られている |

|

48、 民家の草屋根 こちらは312棟残った集落をそっくり国の民俗資料 保存地区に指定し、住民はそのままここで日常生活 をしながら一般に開放されている |

|

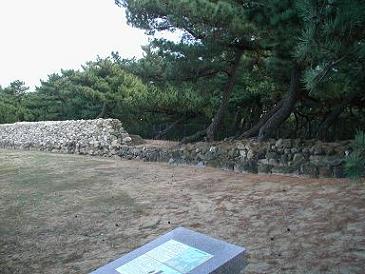

49、 城壁 この城壁の長さは、約6~7㎞、四つの門があったが 今は南門が復元されている |

|

50、 中文・大浦海岸の柱状節理帯 西帰浦市 中文洞・大浦洞 新しい観光地として開発されつつある 西帰浦市の中文洞と大浦洞の海岸線に沿って約2㎞に渡って海岸絶壁に露出しており、約50万年前に形成された粗面玄武岩の柱状節理。 高温の溶岩が急冷却される過程で収縮作用により出来る6角形の柱状の割れ目を節理と言う |

|

51、 生の松原地区元寇防塁碑 済州島での三別抄の印象が強く残っており、日本での 抗蒙の跡を訪ねた 三別抄が敗れた翌年1274年(文永11年)、元の大軍約3万人が対馬・壱岐を襲った後、博多湾に上陸し博多の町は焦土と化した、が台風により元軍は全滅した (文永の役) |

|

52、 生の松原 元寇防塁跡 鎌倉幕府は元軍の再襲来に備え、建治2年(1276) 九州各地の御家人に命じて、約半年間で博多湾岸の 東区香椎から西区今津までの約20㎞に元寇防塁を築 かせた。元寇防塁とは、来襲する元軍の防衛のために 築いた石築地のことを言う |

|

53、 西新 元寇防塁跡 弘安4年(1281)に元軍は再び日本を攻めたが、この元寇防塁や九州の御家人を中心とする鎌倉武士の奮闘により元軍は上陸出来ず、この時も台風により元軍は全滅した。(弘安の役) |